ISMS(ISO27001)、BCMS(ISO22301)、ITSMS(ISO20000)、QMS(ISO9001)認証取得・有効活用、知的資産経営などのご支援を、関西(京都、大阪、滋賀、兵庫)を軸に全国に展開中

「知的資産経営と情報システム/監査の関わり」について講演(4/18)

4月18日(水)、ISACA大阪支部の月例会にて、「知的資産経営と情報システム/監査の関わり」というテーマで、当社代表の小山俊一が講演させていただきました。

「知的資産」とは、従来のバランスシート上に記載されている資産以外の無形の資産であり企業における競争力の源泉である、人材、技術、技能、知的財産、組織力、企業理念、顧客とのネットワーク等、財務諸表には表れてこない目に見えにくい経営資源の総称です。

(中小企業基盤整備機構「事業価値を高める経営レポート」より)

100年を超える長寿企業が挙げる「自社の強み」のほとんどがB/Sに表れないこの「知的資産」であると言われています。

月例会では、「知的資産」とは何か? そして、それを活かした経営手法である「知的資産経営」とはどういうものか? をご紹介するとともに、「情報システム」や「監査」との関わりについてお話させていただきました。

「金融機関と取組んだ知的資産経営支援の実際」報告書の公開

社団法人中小企業診断協会のホームページに、大阪支部の「金融機関と取組んだ知的資産経営支援の実際」報告書が公開されました。

これは、2011年度の「支部における調査研究事業」として、大阪支部で取組まれたもので、当社代表の小山俊一も執筆に関わらせていただいております。

以下は、「金融機関と取組んだ知的資産経営支援の実際」報告書の要約です。

金融機関では、リレーションシップバンキングの一環として地域密着の経営支援体制が求められている。

その地域密着の支援を行う場合、財務諸表だけで企業を評価するのではなく、「見えざる資産(知的資産)」を明らかにし現状の価値や将来ビジョンまで「見える化」できる「知的資産経営」の考え方が最も相応しい。

「知的資産経営」とは、人材、技術力、ノウハウ、組織力、顧客や関連企業とのネットワーク等の目に見えない「知的資産」をしっかりと把握し活用することで、業績の向上や会社の価値向上に結びつけていくことであり、それを報告書の形でまとめたものを「知的資産経営報告書」という。

我々「中小企業診断協会大阪支部 知的資産経営研究会」メンバーは、平成20年から地域の信用金庫と共に知的資産経営の考え方を取り入れた企業支援活動を行ってきた。

本報告書は、我々研究会が金融機関と取組んだ知的資産経営支援の実際について、7章構成で取りまとめたものである。

まず第1章では、知的資産経営と当研究会の活動内容に触れ、第2章では、知的資産経営支援の現状として、経済産業省や独立行政法人中小企業基盤整備機構、滋賀県中小企業団体中央会、公益財団法人ひょうご産業活性化センターの取組みについて、沿革、内容、成果等を整理している。

続いて第3章では、金融機関の企業支援の現状として、地域密着型金融の経緯とアンケートに見る地域密着型金融の現状に触れるとともに、コンサルティング機能の発揮として、他行の対応への警戒、追加融資への警戒、コスト回収の問題に触れ、さらに但陽信用金庫・尼崎信用金庫・但馬銀行の地域密着型金融への取組みについてとりまとめた。

第4章では、実際に我々が金融機関と共に取組んだ具体的な支援内容として、但陽信用金庫との取組みに焦点を当て、但陽信用金庫の考え方、我々研究会による支援内容、支援を行った企業の事例を紹介するとともに、知的資産経営報告書作成セミナー参加企業ヒアリング集計として、セミナーに参加した効果、問題点、今後の課題について整理を行った。

そして第5章では、知的資産経営支援の成果として、金融機関における知的資産経営支援の成果と金融機関と連携して中小企業診断士が知的資産経営支援を行うことによる成果を、また知的資産経営支援の課題として、金融機関における課題と中小企業診断士における課題をまとめた。

さらに第6章では、金融機関の今後の取組みと当研究会の金融機関との今後の取組みについて述べ、最後の第7章では、診断士の力量として、「顧客価値」への「連鎖」と「特異性」、必要なスキルについて整理し、政府等の取組みとして、事業価値を高める経営レポートと統合報告書について触れ、総括を行った。

この報告書が多くの中小企業診断士に読まれ、中小企業診断士が金融機関とともに知的資産経営を推進する上で役に立てていただければ幸いである。

なお、報告書はこちらに公開されていますので、ご覧いただけると幸いです。

⇒http://www.j-smeca.jp/attach/kenkyu/shibu/h23/h_osaka.pdf(4.7MB)

京都政経文化会にて講演(3/12)

3月12日(月)、第71回 京都政経文化会例会にて、「Facebookの概要とビジネス活用のポイント」というタイトルで、当社代表の小山俊一が講演させていただきました。

クラウドとソーシャルメディア、Facebookの効果とリスクについてお話させていただきました。

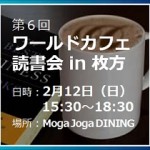

第6回ワールドカフェ読書会in枚方(2/12)開催ご報告

昨日(2/12)、下記のとおり、第6回ワールドカフェ読書会in枚方を開催いたしました。

・日 時:2012年2月12日(日)15:30~18:30

・場 所:MogaJogaDINING枚方宿

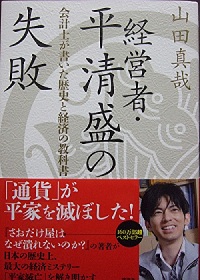

・課題図書:『経営者・平清盛の失敗』山田真哉著(講談社)

今回は、町屋でジャズが聴けるイタリアンMogaJogaDINING枚方宿で開催いたしました。

15:30 はじめに

15:35 ダイアログ説明&ワーク

16:20 ワールドカフェ説明

16:30 「問い」づくり&投票

16:50 第1ラウンド

17:15 第2ラウンド

17:40 第3ラウンド

18:00 振り返り(セルフ)

18:10 全体セッション

18:30 おひらき

今回の話し合いの問いは、

カネとは何ぞや

「問い」は、ご参加いただいている皆さんに案を出していただき、多数決で決めております。

その他の候補も次のような魅力的なものでした。

・発想の転換が訪れる瞬間とは?

・運を味方につけるには?

・ビッグなビジョンを生み出すには?

全体セッションでは、それぞれの気づきをご発表いただきました。

当社代表の小山俊一の気づきは、次のとおりでした。

「カネの意義はわかるが、カネの定義と信用についてはとても難しい」

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

事後アンケートにご記入いただいたコメントをいくつかご紹介いたします。

・日頃考えていない事が口から出てくる。日頃使用していない脳がうごくのか?

・色んな立場の方々と共通作業を通して対話できて面白かったです

・3時間、あっという間でした!

・視野が広がった

・価値とは信用が前提にあるということに気付かされました

・毎回、会場の雰囲気がとても良いです。楽しかったです

・いろんなかんがえがある人と話ができてよかった

・1つのテーマに対して、いろんな角度から考察できた

次回の開催は4月を予定しております。

詳細が決まり次第、またご案内いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

BCP/事業継続管理について講演(1/24)

1月24日(火)、「事業継続を計画する意義とポイント」というタイトルで、当社代表の小山俊一が講演させていただきました。

多くの事業において、サプライチェーンの重要性が高まっています。例えば、一つでも部品が調達できないと製品を完成させることはできません。代替品を探すにしても、その労力と時間が必要で、さらには、その部品が使えるものかどうかを検査するコストと時間も必要となります。また、モノを作ることができても、配送業者の機能不全で納入できないケースもあります。そのような事態に陥ってから対処方法を考えるのと、そのような事態を想定して予め計画を立てておくのとでは、事業継続や復旧のスピードに大きな差が生まれるのは、火を見るよりも明らかです。

しかしながら、目の前の業務に比べると緊急性が低く、取組むためには労力もかかることから、後回しにしてしまいがちなのも事実です。

だからこそ、事業継続は「対策」ではなく「戦略」であり、「コスト」ではなく「投資」という発想を持って取組むことが肝要であり、それによりサプライチェーンを止めないという社会的責務を果たすことにつなげていくことが大切です。

木津川市木津町商工会「チャレンジ経営塾」にて講師を担当(1/18)

1月18日(水)、木津川市木津町商工会の経営セミナー「若手後継者・経営者のためのチャレンジ経営塾」にて、「仕事をラクにする、ネットで売る!~IT・パソコンの効果的な使い方~」というタイトルで、当社代表の小山俊一が講師を担当させていただきました。

プロジェクトマネジメント研修(1/15)開催ご報告(炎上PJから学ぶシリーズ第5回)

1月15日(日)に、ITを活用して売上アップやコスト削減など経営上の効果をあげることに関心のある中小企業診断士の有志の会である「情報診断士の会」の月例会で、当社代表の小山俊一が講師を担当させていただきました。

「炎上プロジェクトから学ぶ!『消火』と『防火』」をテーマに、プロジェクトマネジメントの演習を行い、それぞれの知識や経験の共有、気づきにつなげていただきました。

○炎上プロジェクトから学ぶシリーズ

・第1回「炎上PJから学ぶ!3つのポイント」開催報告(5/20)

https://management-souken.co.jp/2011/05/860/

・第2回「炎上PJから学ぶ!3つの見える化」開催報告(7/29)

https://management-souken.co.jp/2011/07/927/

・第3回「炎上PJから学ぶ!3つの局面」開催報告(9/29)

https://management-souken.co.jp/2011/09/1076/

・第4回「炎上PJから学ぶ!WBSの作り方、生かし方」開催報告(11/18)

https://management-souken.co.jp/2011/11/1204/

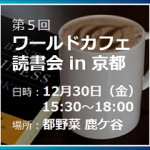

第5回ワールドカフェ読書会in京都(12/30)開催ご報告

昨日(12/30)、下記のとおり、第5回ワールドカフェ読書会in京都を開催いたしました。

・日 時:2011年12月30日(金)15:30~18:00

・場 所:都野菜 鹿ケ谷

・課題図書: 『なぜルパン三世は泥棒なのにヒーローなのか?』山岸二郎著

今回は、年末の昼間、京都の町屋で開催いたしました。

15:30 導入

16:00 「問い」づくり

16:15 第1ラウンド

16:40 第2ラウンド

17:05 第3ラウンド

17:30 振り返り(セルフ)

17:40 全体セッション

18:00 おひらき

今回の話し合いの問いは、

「応援したくなる人」になるには?

「問い」は、ご参加いただいている皆さんに案を出していただき、多数決で決めているのですが、その他の候補も魅力的でした。

・長い文章の自己開示は本当に受け入れられるのか?

・亀田兄弟はヒーローなのか?

・焼き肉屋エビスを復活させるには何が必要か?

・ブランドの陳腐化を防ぐには?

全体セッションでは、車座になって、それぞれの気づきをご発表いただきました。

当社代表の小山俊一の気づきは、次のとおりでした。

「希望になる。ストーリー、共感。ギャップ萌え、突き抜けがあっての」

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

事後アンケートにご記入いただいたコメントをいくつかご紹介いたします。

・京町屋で開催したため普段のセミナールームに比べてリラックスして参加することができた

・いろいろな職種の方と一つのテーマについてお話しすることで、まったく違う意見が出たことが楽しかったです

・多くの人と知り合えた。多くの意見を伺え、気付きがあった

・色々な切り口、発想の意見が聞ける

・初めての参加でしたが、共通話題があることによって、すぐにいい雰囲気をつくることができた

・多様な意見が聞けてよかった

・たくさんの人の意見をきくことができ、自分の考えとは違う意見も聞くことができてよかったです

これまで偶数月最終金曜日の定例で開催して参りましたが、来年は定例ルールの見直しを検討しています。

詳細が決まり次第、またご案内いたします。

どうぞよろしくお願いいたします