ISMS(ISO27001)、BCMS(ISO22301)、ITSMS(ISO20000)、QMS(ISO9001)認証取得・有効活用、知的資産経営などのご支援を、関西(京都、大阪、滋賀、兵庫)を軸に全国に展開中

第22回ワールドカフェ読書会in京都(12/15)開催ご報告

下記のとおり、第22回ワールドカフェ読書会in京都を開催いたしました。

| ・日 時 | : 2018年12月15日(土)13:30~16:50 |

| ・場 所 | : キャンパスプラザ京都2F 第2会議室 |

| ・課題図書 | : 『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』山口周著(光文社新書) |

まず、チェックインを兼ねて今年を振り返っていただくところからスタート。

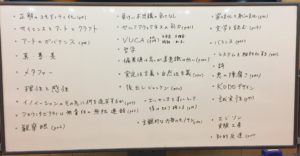

続いて、課題図書に「何が書かれていたか?」を皆で共有。

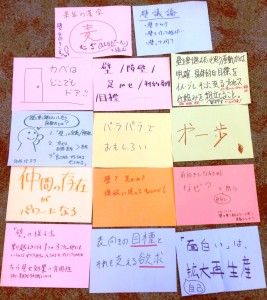

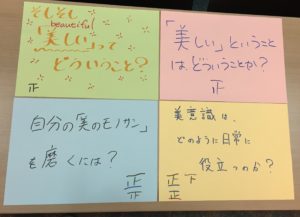

そして、テーブル毎にワールドカフェの「問い」を検討いただき、全員の投票により「問い」を決定しました。

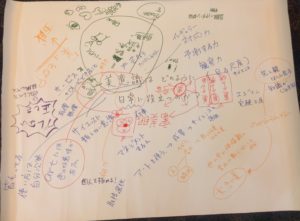

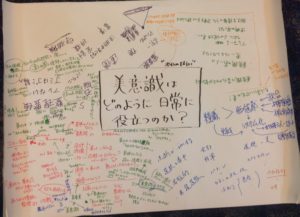

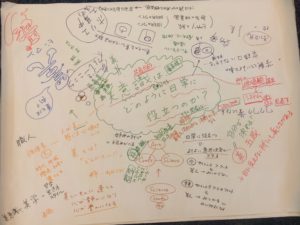

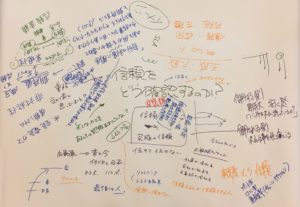

「美意識は、どのように日常に役立つのか?」という問いをもとに、メンバーを変えながらダイアログ(対話)を3ラウンド実施。

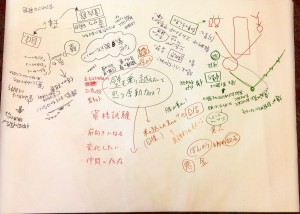

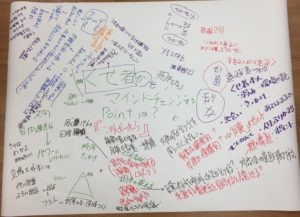

各テーブルで描かれた模造紙は以下のとおり。

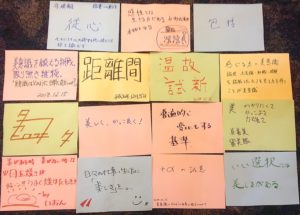

最後に、この話し合いから得られた気づきについて、自分と向き合い振り返っていただき、その気づきを全員でシェアしました。

当社代表・小山の気づきは、「従心」でした。

「従心」とは、論語の「七十にして心の欲する所に従えども矩(のり)を踰(こ)えず」のことです。

「美意識」と「美」はイコールではなく、「美意識」とは「美を見分ける」こと、すなわち「審美眼」であり、それがこの本の中の言葉で言う「主観的な内部のモノサシ」のことだと理解しました。

そして、「守破離」は「守」が最初にあって最後に「離」があるように、また、書道では「臨書」を経て「創作」があるように、基本を学び、多くを目にすることの重要性を感じました。

自分の好き勝手に行動しているのに、「それが格好良く見える人」と、「ただのわがままに見える人」がいるのは、「守破離」の「守」をきっちりとやったか、「創作」の前に「臨書」を徹底したかに依るのではないか、と気づいた次第です。

それはつまり、経験値が必要ということであり、それが孔子の「七十にして心の欲する所に従えども矩を踰えず(七十になると思うままにふるまってそれで道をはずれないようになった)」という言葉に通じると考え至りました。

基本を大切にし、そして見識を広げる努力を積み重ねることを通じて、美意識を鍛え、格好良いマイスタイルを確立しようという意気込みを得ることができました。

今回も、一人で読むだけでは得られない多面的な気づきが得られ、また、それぞれの参加者が自分事として落とし込んで理解を深められたことが伺える、たいへん有意義なイベントとなりました。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

第21回ワールドカフェ読書会in京都(6/24)開催ご報告

下記のとおり、第21回ワールドカフェ読書会in京都を開催いたしました。

| ・日 時 | : 2018年6月24日(日)13:30~16:50 |

| ・場 所 | : キャンパスプラザ京都2F 第3会議室 |

| ・課題図書 | : 『信頼学の教室』中谷内一也著(講談社現代新書) |

自己紹介を兼ねて意気込みをお伺いするところからスタート。

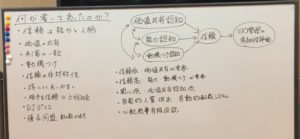

続いて、課題図書について、前半の分かりやすい例え話から、後半のデータに基づくアカデミックな整理まで、「何が書いてあったのか?」を皆で共有しました。

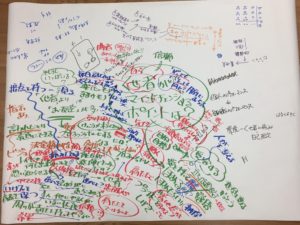

その上で、テーブル毎にワールドカフェの「問い」を検討いただき、全員による投票を経て、「信頼をどう確認するのか?」という「問い」について話し合うことを決定しました。

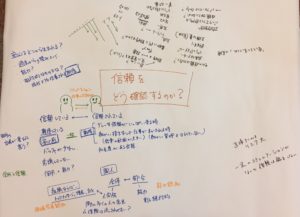

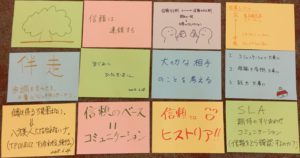

そして、「信頼をどう確認するのか?」という問いをもとに、メンバーを変えながらダイアログ(対話)を3ラウンド実施しました。

各テーブルで描かれた模造紙は以下のとおり。

最後に、この話し合いから得られた気づきについて、自分と向き合い振り返っていただき、その気づきを全員でシェアしました。

当社代表・小山の気づきは、「大切な相手のことを考える」でした。

信頼する側は、何をもって相手を「信頼」しているのか?

この本の中で「信頼」とは、“自分の利害に関係のある何かを誰かに委ねて、その結果ひどい目にあうリスクはあるけれども、そうはならないだろうと期待すること”とあります。

信頼する側には「期待」があり、それを信じて頼るのが「信頼」だとすれば、信頼される側は「信頼する側が何を期待しているのか?」を信頼する側の立場で考え、正しく理解し、それに応え続けることが必要だと考え至りました。

また、信頼される側の立場で「誰の信頼を得たいか?」と考えたときに、全方位ではなく「大切な相手」の信頼を得たい、と思い至った次第です。

大切な相手が期待する能力を持ち続けられるように日々研鑽を積み、それを発揮し続けられるように常々励み、そして、大切な相手だからこそ、その相手の期待する大きなことから小さなことまで意識できるように精進することが重要だ、という気づきに辿り着きました。

今回も、一人で読むだけでは得られない多面的な気づきが得られ、また、それぞれの参加者が自分事として落とし込んで理解を深められたことが伺える、たいへん有意義なイベントとなりました。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

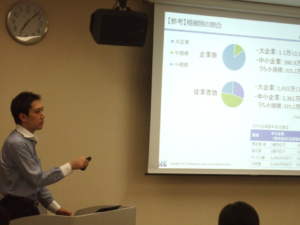

大阪府工業協会主催「危機管理とリスク対策セミナー」にて講演(3/12)

2018年3月12日、公益社団法人大阪府工業協会主催「最近の事例から学ぶ 危機管理とリスク対策セミナー」にて、「情報漏えいの未然防止策」というテーマで、当社代表の小山俊一が講演させていただきました。

「情報保護に取組む必要性を実感していただくこと」及び「情報保護に取組む要点をご理解いただくこと」をセミナーのゴールとして設定し、以下の事項についてお話させていただきました。

1.最近の情報漏えい等の発生状況

・情報セキュリティ10大脅威 2018(組織)

・事故の原因別割合

・直近の主な情報漏えい等の発生状況

2.保護すべき情報

3.情報漏えいのパターン・原因例

・紙媒体/可搬記憶媒体

・PC/端末

・ファイルサーバ/情報システム

4.取るべき情報漏えい予防策

・情報セキュリティとは?

・リスクアセスメントの全体像

・詳細リスク分析の考え方

・対策検討プロセス例

・取扱いの局面からリスクと対策を考える例

・管理策の分野から対策を考える例

5.情報漏えいが発生してしまったら・・・

・サイバーセキュリティフレームワーク(NIST)

・情報漏えい時の主な対応手順

※2018年7月26日にも同様に講演させていただきました。

※2018年12月3日にも同様に講演させていただきました。

第20回ワールドカフェ読書会in京都(12/23)開催ご報告

下記のとおり、第20回ワールドカフェ読書会in京都を開催いたしました。

| ・日 時 | : 2017年12月23日(土祝)13:30~16:50 |

| ・場 所 | : 明覺寺会議室 |

| ・課題図書 | : 『社員参謀!』荻阪哲雄著(日本経済新聞出版社) |

今回は、当社代表の小山によるファシリテーションにて実施。

まずは、「内容は難しく感じたか?」「面白く感じたか?」「為になると感じたか?」「共感したか?」等、課題図書を読んだ皆さんの印象を共有するところからスタート。

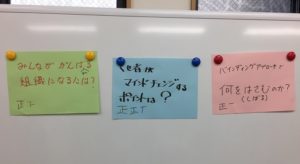

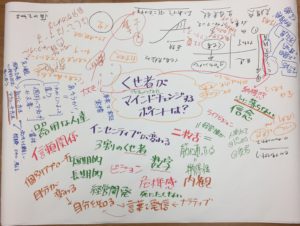

続いて、話し合いたい「問い」について、参加者にご検討いただき、全員による投票の結果、「くせ者がマインドチェンジするポイントは?」に決定。

ワールドカフェ本編では、問いをもとに、各テーブルのメンバーを変えながら、3ラウンドのダイアログ(対話)を実施。

以下は、各テーブルの模造紙に残された対話の跡。

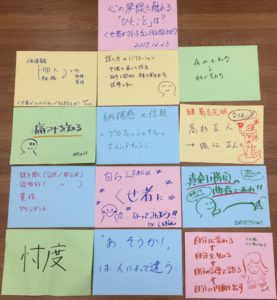

最後に、自分と向き合い自分の中での気づきを整理していただいた上で、その気づきを全員でシェア。

当社代表・小山の気づきは、『「あ、そうか!」は、人によって違う』でした。

「あ、そうか!」と感じる部分は人それぞれ違う。

当然、大勢をまとめてマインドチェンジさせるなんてことは容易にできることではない。

だからこそ、個別にアプローチすることが必要。

そして、『「あ、そうか!」は、人によって違う』の“人”は自分も含まれる。

自分の立ち位置から相手を見るのではなく、相手の立ち位置で相手のことを感じることが重要。

そうして気づく「あ、そうか!」のポイントにアプローチすることが、マインドチェンジにつながるのだと、自分の中で納得できた次第です。

今回も、一人で読むだけでは得られない多面的な気づきが得られ、また、それぞれの参加者が自分事として落とし込んで理解を深められたことが伺える、たいへん有意義なイベントとなりました。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

第19回ワールドカフェ読書会in京都(6/11)開催ご報告

下記のとおり、第19回ワールドカフェ読書会in京都を開催いたしました。

| ・日 時 | : 2017年6月11日(日)13:30~16:50 |

| ・場 所 | : キャンパスプラザ京都2F 第3会議室 |

| ・課題図書 | : 『新しい市場のつくりかた』三宅秀道著(東洋経済新報社) |

今回のファシリテータは、前回に引き続き住田氏。

冒頭、自己紹介を兼ねて本の感想を車座で共有。

続いて、各テーブルで話し合っていただいた問い候補を発表。

そして、参加者全員による投票。

投票の結果、「自分事に落とすには?」に決定。

ワールドカフェ本編では、問いをもとに、各テーブルのメンバーを変えながら、3ラウンドのダイアログ(対話)を実施。

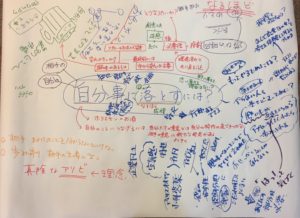

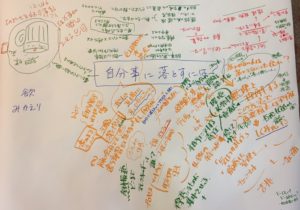

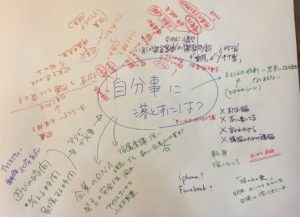

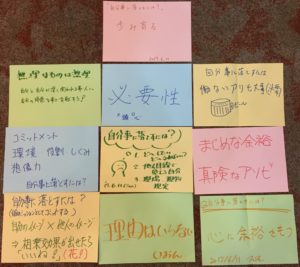

以下は、各テーブルの模造紙に残された対話の跡。

最後に、自分自身の振り返りの時間を経て、それぞれの気づきをシェア。

当社代表・小山の気づきは、「必要性(×頭、○心)」でした。

自分事に落とすには、「必要性」を感じることが必須。

「自分事に落とす」方法を考えるのは『頭』、

でも「自分事に落ちる」のは『頭』ではなく『心』。

「必要」だと『頭』で考えるだけでは「自分事」には落ちていない、

「必要」だと『心』から思った瞬間に「自分事」に落ちる。

「落ちる」を主体的な「落とす」にするためには、『心』との向き合い方に思いを巡らせなければならない、と気づかされました。

今回も、一人で読むだけでは得られない多面的な気づきが得られ、また、それぞれの参加者が自分事として落とし込んで理解を深められたことが伺える、たいへん有意義なイベントとなりました。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

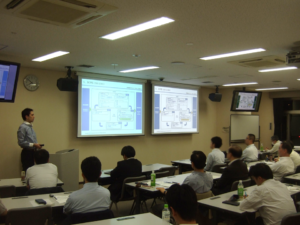

「事業継続マネジメント(BCM)の本質とは?」について講演(5/19)

2017年5月19日、日本システム監査人協会近畿支部第166回定例研究会にて、「事業継続マネジメント(BCM)の本質とは?」というテーマで、当社代表の小山俊一が講演させていただきました。

自社で事業継続マネジメントシステム(BCMS)を構築し、ISO 22301認証を取得・活用するとともに、クライアント企業の事業継続計画(BCP)やBCMSの構築・運用支援を行っていることから、実際の構築・運用現場での取組みをもとに、BCPに関する誤解や、BCPとBCM、BCMSの違い、BCMの本質などについて、お話させていただきました。

第18回ワールドカフェ読書会in京都(12/23)開催ご報告

下記のとおり、第18回ワールドカフェ読書会in京都を開催いたしました。

| ・日 時 | : 2016年12月23日(金祝)13:30~16:50 |

| ・場 所 | : キャンパスプラザ京都2F 第3会議室 |

| ・課題図書 | : 『曹操-乱世をいかに生きるか』酒井穣著(PHP) |

今回のファシリテータは住田氏。冒頭、「今年の漢字」と「気になったフレーズ(本の中から)」をそれぞれ考えていただき、自己紹介を兼ねて車座で共有。

今回の課題図書は、掴みどころがないという印象が多くを占めましたが、興味深い意見もチラホラ。果たして、どのような問いで話し合うことになるのか、この時点では未知数の幕開けとなりました。

続いて、各テーブルで話し合っていただき、問い候補を発表。

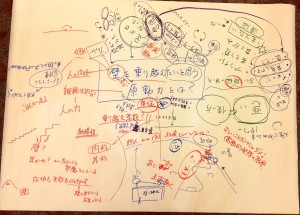

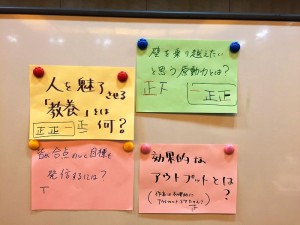

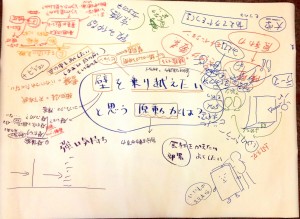

そして、参加者全員による投票。今回は2つの問い候補が同数獲得となり、決選投票を行った結果、「壁を乗り越えたいと思う原動力とは?」に決定しました。

ワールドカフェ本編では、問いをもとに、各テーブルのメンバーを変えながら3ラウンドのダイアログ(対話)を実施。

各テーブルの模造紙は、テーブルのメモとして、対話の跡が残されていきました。

その後、自分自身の振り返りの時間を経て、それぞれの気づきをシェア。

「壁だらけ」と思っている人、「壁を作って越えたい」と思っている人、「壁って何?」と思っている人など、「壁」という言葉の捉え方は人それぞれなのだなぁと思わされ、面白さを感じました。

「壁」そのものの定義も人それぞれ、「壁」に対する解釈も人それぞれ。言葉の定義が揃わないと話し合いは噛み合いませんので、「壁」について話すときにはそういったことを意識することが肝要。また、「壁」に対して、ネガティブに捉える人がいる一方で、ポジティブに捉える人もいる。その違いはどこにあるのか、と思いを巡らすのも興味深いと感じた次第です。

今回も、一人で読むだけでは得られない多面的な気づきが得られ、また、それぞれの参加者が自分事として落とし込んで理解を深められたことが伺える、たいへん有意義なイベントとなりました。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

ISO22301(BCMS)認証の更新登録

11月初旬に、「ISO 22301(BCMS)認証」の更新審査を受け、当社の事業継続マネジメントシステム(BCMS)が、マネジメントシステム全体として継続的に適合していること、有効であること、認証範囲が適切であることをご確認いただきました。

改善指摘事項はなく、2件の改善の機会、1件のグッドポイントをいただきました。

「事業継続方針」に掲げているとおり、引き続き、お客さまに高品質のコンサルティング及び教育研修サービスを「安定」してご提供するため、また、コンサルティング会社として、BCMSの啓発・普及に努め、自社だけでなく、お客さま、社会におけるリスク低減に貢献するため、取組んでまいります。

▼当社の事業継続方針はこちら

https://management-souken.co.jp/company/bcms_policy/

第17回ワールドカフェ読書会in京都(6/12)開催ご報告

下記のとおり、第17回ワールドカフェ読書会in京都を開催いたしました。

| ・日 時 | : 2016年6月12日(日)13:30~16:50 |

| ・場 所 | : キャンパスプラザ京都2F 第3会議室 |

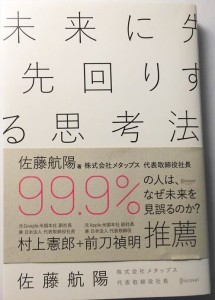

| ・課題図書 | : 『未来に先回りする思考法』佐藤航陽著 |

「この本を読んでどう感じたか?」という印象のシェアからスタート。

プラスの印象を持たれた方、マイナスの印象を持たれた方、「マイナスの印象を持ったからこそプラスの印象を持った方と話して気づきを得たい」という方、様々で、面白い対話ができそうな予感が漂う幕開けでした。

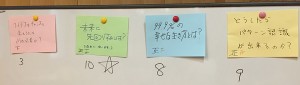

今回も、ワールドカフェで話し合う「問い」は参加者に決めていただきました。

まず、各テーブルで話し合って「問い」候補を立てていただき、全員に向けて発表。

そして、参加者全員による投票。

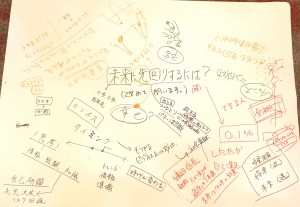

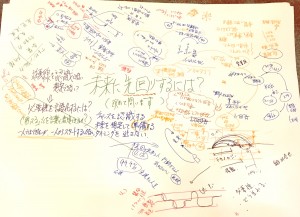

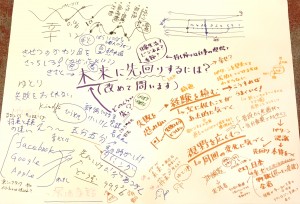

今回の「問い」は「未来に先回りするには?(改めて問います)」に決定。

いよいよワールドカフェ本編。

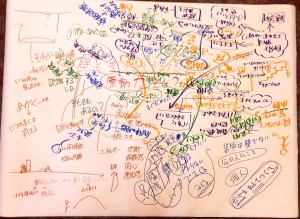

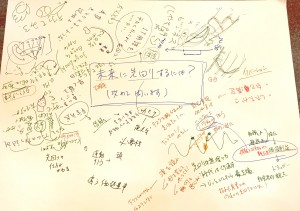

問いを軸に、メンバーを変えながら3ラウンドのダイアログ(対話)を実施。

各テーブルの模造紙は、対話を視覚面からも促進。

以下、臨場感のある対話の跡です。

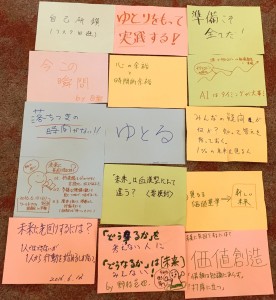

ワールドカフェは発散系の手法ですので、最後に、自分と向き合い自分の中での気づきを整理する時間を設けています。その気づきを全員でシェアしてお開きです。

当社代表・小山の気づきは、「ゆとる」でした。

日々追われていては「未来に先回りする」ことはできない。

「先回りする」ためには、それを考え行動するための「ゆとり」が必要。

そんなやりとりが1ラウンド目にありました。

このことを2ラウンド目のテーブルで話したときに、「能天気」という言葉が出てきました。

「ゆとり」との違いに興味を持ち掘り下げていくと、「ゆとり」には「時間」だけでなく「考える」という要素が含まれるのではないか、と思い至りました。

『新明解国語辞典』を確認すると、“当面の必要を満たしたあとに、自由に使うことが出来る空間・時間や体力、他のことを考えるだけの気力が有ること”とあり、やっぱり「考える」という要素は含まれるんだ、と新しい気づきが得られた次第です。

そして、「ゆとり」と「能天気」の話題の中で、ある参加者が口にした「ゆとる」(ゆとりの動詞形?)という言葉が心に残り、気づきの言葉として選んだ次第です。

「ゆとり」が必要と頭の中で思っていても、なかなか「ゆとり」を作ることはできません。

「ゆとる」という言葉には、そんな「ゆとり」を積極的に作り出す力強さを感じました。

奇しくも、今回の課題図書『未来を先回りする思考法』の「おわりに」に“Be a doer(実践者たれ)”という言葉が登場し、とても腹落ちしたワールドカフェ読書会となりました。

今回も、一人で読むだけでは得られない多面的な気づきが得られ、また、それぞれの参加者が自分事として落とし込んで理解を深められたことが伺える、たいへん有意義なイベントとなりました。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。